本文の内容をまとめた動画です。ぜひご覧ください。

地震や台風などの災害への備えとして欠かせないのが「水の備蓄」です。

災害で自宅が大きく破損した場合は避難所への移動が最優先ですが、多くのケースでは自宅に留まる「在宅避難」になる可能性が高くなります。このような状況では、ライフラインが寸断され水道が使えないこともあり、各家庭での水の備蓄が生活を維持するために不可欠です。

しかし、水の備蓄の必要性は理解していても、飲料水や生活用水について具体的な備蓄量や保管方法がよく分からないという方もいるでしょう。

ここでは、災害時に必要な飲料水や生活用水の備蓄量と備蓄方法を分かりやすく解説しています。

地震大国日本だからこそ必要な水の備蓄

2024年1月2日に発生した能登半島地震では、水道管だけでなく浄水場などの水道施設にも被害が出て、6県38水道事業所において約13.6万戸が断水しました。

断水は、地震の規模や発生した地域によっては数ヵ月に及ぶことがあります。近年の地震による長期間の断水には次のような例があります。

| 発生年度 | 災害名 | 地震の大きさ | 被害地域と戸数 | 断水期間 |

|---|---|---|---|---|

| 1995年1月 | 阪神淡路大震災 | M7.3 震度7 | 9府県 約130万戸 | 最大90日 |

| 2004年7月 | 新潟県中越沖地震 | M6.8 震度6強 | 2県 約5.9万戸 | 最大20日 |

| 2011年3月 | 東日本大震災 | M9.0 震度7 | 19都道県 約257万戸 | 最大約5ヵ月 |

| 2016年4月 | 熊本地震 | M6.5 震度7 | 2県 約45万戸 | 約1ヵ月 |

| 2018年9月 | 北海道胆振東部地震 | M6.7 震度7 | 道内 約6万戸 | 約1ヵ月 |

| 2024年1月 | 能登半島地震 | M7.6 震度6 | 6県 約13.6万戸 | 3ヶ月以上 |

参考:

- 大規模災害等に対する水供給システムへの被災状況と対応|国土審議会 水資源開発分科会 調査企画部会

- 2016 年(平成 28 年) 熊本地震|内閣府

- 平成30年北海道胆振いぶり東部地震に係る被害状況等について|内閣府

また、日本は地震のみでなく台風や水害、寒波による大規模な断水も起きています。

| 発生年度 | 災害名 | 被害地域と戸数 | 断水期間 |

|---|---|---|---|

| 2011年7月 | 新潟・福島豪雨 | 2県 約5万戸 | 最大68日 |

| 2011年9月 | 台風12号 | 13府県 約2.6万戸 | 最大26日 |

| 2015年9月 | 関東・東北豪雨 | 4県 約2.7万戸 | 約12日間 |

| 2016年1月 | 寒波による凍結被害 | 1府20県 約50.4万戸 | 6日間 |

| 2018年7月 | 平成30年7月豪雨 | 広島県など 26.3万戸 | 38日間 |

| 2019年10月 | 台風第19号 | 14都県 約16.8万戸 | 最大8日間 |

参考:

断水が発生した場合、国や自治体による給水活動が始まるまでの数日間は、各家庭で水を備蓄しておく必要があります。

災害時に最も困るのが水の確保

災害時の自宅避難においては、食料の確保以上に水の確保が求められます。水は飲用や調理用だけでなく、トイレや手洗いなどの生活用水として欠かせないためです。

しかし、内閣府の調査によると、住んでいる地域に大きな災害が発生すると考えている人は6割を超えますが、その備えとして水や食料を蓄えている人は38.2%に過ぎません。

参考:「日常生活における防災に関する意識や活動についての調査結果」

災害後は道路寸断などにより、給水車による断水地域への給水が数日間遅れる可能性があります。その際、各家庭に水の備蓄がないと次のような生活上の重大な支障が生じます。

- 飲み水がない(脱水症状や熱中症のリスク)

- 食事の準備(調理)ができない

- 薬が飲めない

- 食材や食後の食器が洗えない

- ケガをしたときに傷口を洗えない

- トイレで水を流せない

- 歯磨きができない

- 手や体を洗えない

- 洗濯ができない

これらの支障は健康面や衛生面に悪影響をおよぼし、待機生活のストレスも高くなります。

災害時に必要となる水の目安

農林水産省のガイドラインによると、飲料用と調理用に1人当たり1日3リットルの水が必要です。

内訳は飲料用1リットル、調理用2リットルです。調理用の水とは煮炊きに使う水で、食材や食器を洗う水は別途必要です。

1人当たり3Lの水を最低でも3日分、できれば7日分を備蓄することが推奨されています。

また、食器洗い、手洗い、トイレなどに使う生活用水は、公的機関による推奨量は示されていませんが、1人当たり1日10〜20リットル必要だと言われています。

【災害時に必要な水の量】

- 飲料用・調理用:3リットル×人数×3~7日

- 生活用水:10~20リットル×人数×3~7日

家族構成別の必要量シミュレーション

災害に備えて備蓄したい飲料用・調理用の水を、家族構成別に表すと次のようになります。

| 家族の人数 | 1日あたりの必要量 | 3日分の備蓄量 | 7日分の備蓄量 |

|---|---|---|---|

| 1人 | 3L | 9L | 21L |

| 2人 | 6L | 18L | 42L |

| 3人 | 9L | 27L | 63L |

| 4人 | 12L | 36L | 84L |

| 5人 | 15L | 45L | 105L |

ウォーターサーバーを利用している家庭なら、毎月配送される入替用ボトル(12Lが一般的)に換算すると、イメージしやすいでしょう。

| 家族の人数 | 3日分の備蓄量 | 7日分の備蓄量 |

|---|---|---|

| 1人 | 1本 | 2本 |

| 2人 | 2本 | 4本 |

| 3人 | 3本 | 6本 |

| 4人 | 3本 | 7本 |

| 5人 | 4本 | 9本 |

(小数点以下の端数は切り上げています)

当然ですが、3日分と7日分では、必要な量やスペースに大きな違いがあります。

3日分か、7日分必要かは、災害の規模などによるため判断が難しいところですが、考慮すべきなのは、地域性と交通の便です。

例えば、能登半島地震では半島先端部の珠洲市は、もともと迂回路が少ない道路が寸断されたため、水道の復旧はもちろん、給水車による給水開始も大幅に遅れました。

半島だけでなく山間部の町も、道路の不通によって長期間孤立する可能性があります。

ペット用の水の必要量は?

ペットがいる場合は、ペット用の水も必要です。ペットが飲む水の量は、犬は体重1kg当たり1日50ml前後、猫は40ml前後が目安です。

| 体重 | 犬 | 猫 |

|---|---|---|

| 3kg | 150ml | 120ml |

| 5kg | 250ml | 200ml |

| 10kg | 500ml | 400ml |

| 15㎏ | 750ml | – |

| 20㎏ | 1L | – |

飲料水だけじゃない!必要な生活用水の量

日頃ふんだんに使っている水道が出なくなった不便さは想像を超えるものがあり、生活用水の不足は自宅避難生活に重大な支障やストレスを与えます。

先述のように、公的機関は生活用水の備蓄推奨量を示していませんが、1人当たり1日10〜20L必要だと言われています。

生活用水でまず気になるのはトイレの水です。トイレが使えない場合は簡易トイレなど別の準備が必要ですが、使える場合はできれば水を流して使いたいものです。

しかし、ふだんは1回のトイレで約5Lの水を流していますが、家族全員がその使い方を続けるには、さらに大量の水を備蓄しなければなりません。

トイレに限らず、生活用水はできるだけ節約したうえで、ギリギリ必要な量が「1人当たり1日10〜20L」と考えましょう。

1日に10L 必要とすると、家族数別の生活水の備蓄量は次のようになります。

| 家族の人数 | 1日あたりの必要量 | 3日分の備蓄量 | 7日分の備蓄量 |

|---|---|---|---|

| 1人 | 10L | 30L | 70L |

| 2人 | 20L | 60L | 140L |

| 3人 | 30L | 90L | 210L |

| 4人 | 40L | 120L | 280L |

| 5人 | 50L | 150L | 350L |

このように生活用水には大量の水が必要ですが、次に述べるように、自宅にある既存の設備や仕組みを活用して確保できる場合があります。

自宅で見つかる非常時の水源と活用方法

備蓄を意識していなくても、自宅で見つかる可能性がある非常用の水には次のようなものがあります。

- 貯湯式給湯器の貯湯タンクのお湯

- ウォーターサーバー

- 浴槽の残り湯

- 雨水タンク

それぞれについて説明します。

貯湯式給湯器の貯湯タンクのお湯

瞬間湯沸かし型ではなく貯湯式の給湯器を使用している家庭では、貯湯タンク内のお湯が非常用水として利用できます。

とくに、近年普及率が高まっているエコキュート(ヒートポンプ式電気給湯器)は、タンク内に370L(浴槽約2杯分)ものお湯が貯められています。

| 給湯機の種類 | タンク内のお湯の量 |

|---|---|

| エコキュート | 370L(普及サイズ) |

| 貯湯式ガス給湯器 | 50L〜200L |

| 貯湯式灯油給湯器 | 100L〜300L |

給湯器内のお湯は生活用水や調理用水として使えるのはもちろん、煮沸すれば飲料水としての利用も可能です。

貯湯式給湯器の貯湯ユニットには、非常用取水栓が付いているので、その場所と使用方法を確認しておきましょう。取水栓を開けてバケツなどで水を受けるイメージです。最初は熱湯が出ることがあるので注意が必要です。

ウォーターサーバー

ウォーターサーバーを利用している家庭は、配送されるボトルが飲料水・調理用水の備蓄として活用できます。

毎月12Lボトルを4本配送される場合は、配送直後には48Lの備蓄があることになります。

ただし、次の配送の直前のタイミングで災害が発生すると、タンク内に残った水だけが備蓄水という場合もあります。

ウォーターサーバーの定期配送システムを、災害時の水の備蓄に活用するには、配送日直前でも3日分あるいは7日分のボルトがストックできている状態で回していくことです。

この方法なら自然にローリングストックができており、何年かに1回保存期限の切れた備蓄水を入れ替えるという手間が不要です。

なお、タンク内の水は、電源が切れてから時間が経つと雑菌が繁殖する可能性があるため、飲用にする際は煮沸するのが安全です。

浴槽の残り湯

家庭の浴槽には200〜280Lの水が入るので、3日分の生活用水なら5人家族でも用が足ります。7日分でも3〜4人家族の生活用水がまかなえます。

浴槽の残り湯をすぐに捨てずに、次にお風呂を沸かすときに捨てる習慣がある家庭では、常に大量の非常用生活用水が備蓄できていることになります。

ただし浴槽の残り湯は、給湯タンクのお湯などと比べると汚れているため、用途が洗濯や掃除用の水、トイレの水などに限られます。

なお、残り湯を貯めておくときは、必ず浴槽にフタをしておきましょう。フタがないと地震の揺れで水の大半が失われることがあります。

洗濯機の残り水は使える?

二槽式の洗濯機を使用している家庭では、最後のすすぎ水を捨てずにおくことで50Lほどの生活用水を備蓄できます。

ただし現在はほとんどの家庭が、縦型全自動洗濯機またはドラム式洗濯機を使用しているため、脱水後には洗濯機内に水が残っていません。

雨水タンク

庭の水やりや洗車のために雨水タンクを利用している家庭では、タンク内の水(300〜500L)が災害時の生活用水として利用できます。

雨水タンクは、屋根の雨樋を通じて雨水をタンクに貯める設備です。タンクに雨水が入る前にフィルターでゴミを取り除きます。軽量で比較的安価なプラスチック製が主流です。

新たに設置する場合、価格は容量により1〜3万円ほどで、自分で設置できるものも多くあります。小型(100〜300L)ならマンションのバルコニーやベランダにも設置可能です。

備蓄している水を安全に使うための浄水・消毒方法

備蓄した飲料水・調理水や生活用水を安全に使うために、自宅避難中でもできる浄水・消毒方法を紹介します。

煮沸消毒

賞味期限が切れたペットボトルの水や、給湯器の貯湯タンクの水を飲用するときは、念のために煮沸消毒すると安全です。

煮沸は水中の病原体を殺す方法で、化学物質や重金属を除去する方法ではありません。少し心配な水を煮沸消毒して飲むのは、あくまで飲用水を選ぶ手段が限られているときの緊急手段です。

煮沸消毒は「水が沸騰してから1分以上沸かす」のが正しい方法です。それによって水中の細菌、ウイルスを、飲用に安全なレベルまで死滅させることができます。

なお、電気やガスの供給が中断している場合は、水を煮沸消毒するための別の熱源が必要です。非常用の備蓄品にはカセットコンロや固形燃料なども備えておきましょう。

漂白剤を使った塩素消毒

洗濯用やキッチン用の塩素系漂白剤には、塩素(次亜塩素酸ナトリウム)が5〜6%含まれています。水が不足している災害時には、次のようなさまざまな用途に役立ちます。

| 用途 | 薄め方 | 浸け置き時間 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 飲料水の消毒 | 水1Lに0.1ml(2滴) | 30分 | キッチン用ではなく洗濯用を使う 煮沸消毒も併用する |

| 食器・調理器具の除菌 | 水1Lに5ml(小匙1杯) | 5分 | 消毒後はきれいな布で拭き取る |

| 衣類・タオルの除菌 | 水10Lに10ml(キャップ1/2) | 30分 | 消毒後は軽くすすぐ |

| トイレ・排水溝の消毒 | 水10Lに50ml(キャップ2杯) | 拭き取り用 | 便器や周囲を拭き取る |

キッチン用には界面活性剤が配合されていることが多いので、飲用水の消毒には向きません。洗濯用には、ムダな泡立ちを抑えるために界面活性剤は配合されていません。

市販のろ過フィルター式簡易浄水器

キャンプ用品のろ過フィルター式簡易浄水器は、災害時の浄水にも利用できます。

簡易浄水器は一般的に、活性炭フィルターと中空糸膜フィルターを組み合わせて浄水する仕組みです。中空糸膜フィルターは、0.1ミクロン程度の無数の孔が開いたストロー状の繊維で水をろ過します。

活性炭フィルターは、塩素や有機化合物、異臭・異味を除去し、中空糸膜フィルターは、細菌や濁りを除去します。どちらもウィルスや重金属は除去できません。

簡易浄水器を利用すれば、川や湖などの水を飲料水にすることも可能です。

簡易浄水器はアウトドアショップや通販で5,000円前後で購入できます。フィルターの交換時期は1年程度の継続使用後が目安なので、災害時に断水が長期化しても問題なく使用できます。

簡易浄水器のデメリットは、ろ過のスピードが遅く、大量の水をろ過するには時間がかかる場合があります。

水の「備蓄」と保存の方法

水の備蓄では、賞味期限と保存場所に注意しましょう。

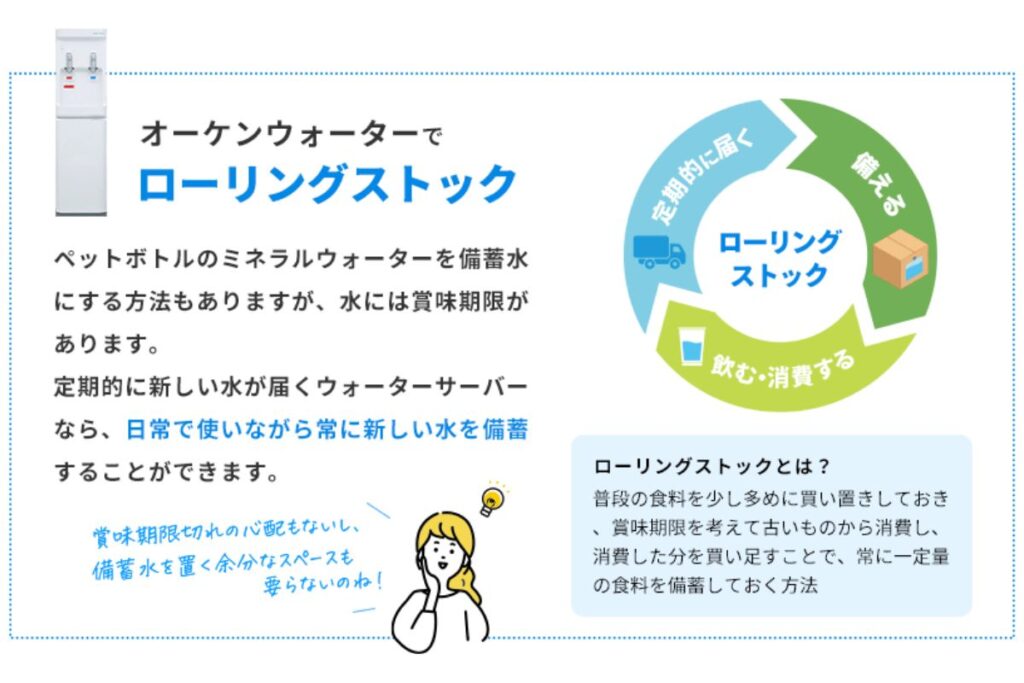

保存方法は、日常生活で使用しながら補充していく「ローリングストック」がおすすめです。

水の賞味期限に注意する

一般的なミネラルウォーターと「備蓄用」として市販されているミネラルウォーターは賞味期限が異なります。

- 一般的なミネラルウォーター:1~2年

- 備蓄用のミネラルウォーター:5~10年

賞味期限の差は、充填される水の違いではなく、容器(ペットボトルなど)の厚み、丈夫さ、フタの密閉度合いの違いです。

賞味期限が過ぎてもただちに飲めなくなるわけではありませんが、状況に応じて煮沸消毒などの対応が必要になる場合があります。飲料水に余裕があれば、生活用水としては問題なく使用できます。

開封後は一般用も保存用も、1〜2日以内に飲み切ることが望ましいです。

直射日光を避けて保存する

備蓄水の保存場所で避けたいのは次のような場所です。

- 直射日光の当たる場所(ベランダ、窓際、屋上など)

- 高温になることがある場所(ガス台周り、暖房器具周り、断熱性の低い物置など)

- 湿気の多い場所(浴室、洗濯機周りなど)

直射日光が当たったり高温下に置かれると、容器の樹脂が劣化して賞味期限が短くなるなどの悪影響があります。

また、湿気の多い環境では、容器の表面にカビが生える可能性があります。

家庭内での保存場所としておすすめできるのは次のような場所です。

- 床下収納

- 階段下収納

- クローゼット

- 押入れの下段

- ベッド下

ローリングストックでムリなく備える

非常用の水や食料の備蓄は、日常生活と完全に切り離すと、賞味期限の管理やストックの入れ替えの「実行性」「継続性」が低くなる可能性があります。

いつ発生するか分からない地震や風水害に備える緊張感を、常に持ち続けるのは簡単ではないからです。

そこでおすすめするのが、ストックした水や食料を日常生活で使いながら自然に入れ替える(補充する)ローリングストックです。

ローリングストックには次のようなメリットがあります。

- 備蓄品の賞味期限切れを防げる

- 備蓄品の使用方法に慣れることができる(災害時のストレスが減る)

- いざという時に備蓄場所を忘れているなどの事態を防げる

- 家族の好みに合わせて備蓄品の内容を変えていける

上手にローリングストックするコツは、古いものを手前に出して、補充した品を奥に配置することです。

使った品はメモし、買い物の際に買い足して補充しましょう。ローリングストックをしない場合は、定期点検リストを作り、年に1度くらい必要な品物を交換します。

例えば、9月1日の「防災の日」を点検・交換日に決めておくと、ニュースなどでも防災が話題になるので、忘れるリスクを防げます。

災害時にも頼れるオーケンウォーター

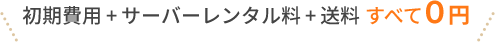

オーケンウォーターのウォーターサーバーは、天然水またはRO水が12Lボトルで定期配送されるため、日常的にウォーターサーバーを利用しながら、自然にローリングストックを実践できます。

採水地から家庭へ直接配送されるので、災害時にも補充できる安心感があります。定期配送の周期は次のパターンから選択できます。

- 天然水:1週間、2週間、3週間、4週間

- RO水:5日、10日、20日

利用料金は業界最安水準で月額2,696円から気軽に始められます。

| プラン | 天然水 | RO水 |

|---|---|---|

| おトクプラン | 3年契約 月額3,658円~(税込3,950円) | 5年契約 月額2,498円~(税込2,696円) |

| 基本プラン | 2年契約 月額3,932円~(税込4,246円) | 2年契約 月額3,122円~(税込3,370円) |

各プランとも1回の配送本数は1セット(12Lボトル×2本)からオーダーできます。

災害時の備えとしても役立つおいしい水をリーズナブルに利用できるオーケンウォーターのご利用をぜひご検討ください。

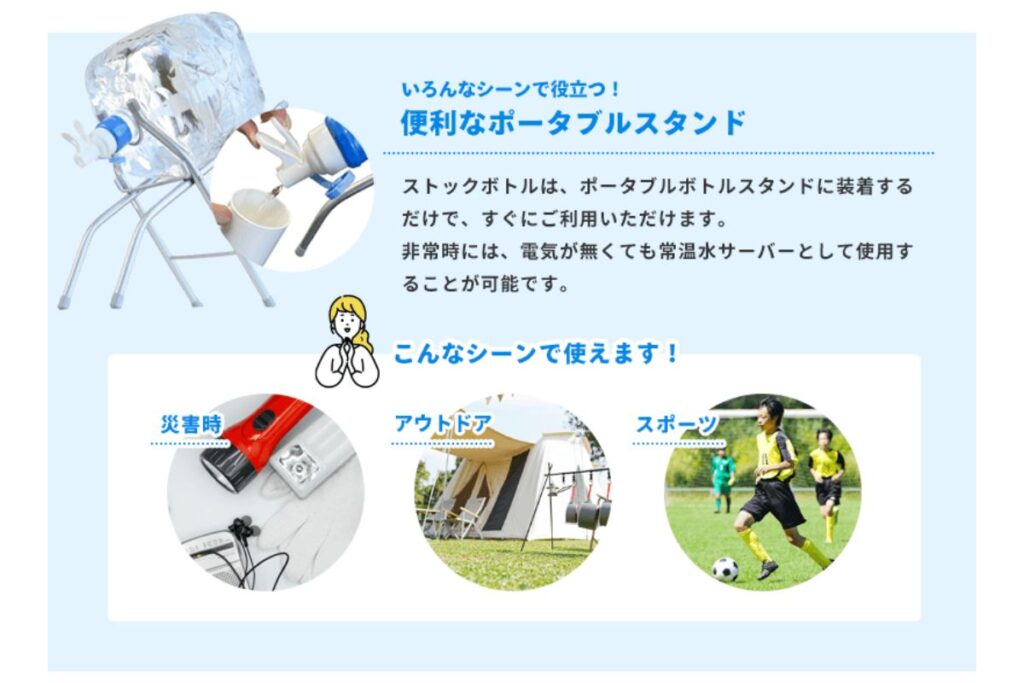

ウォーターサーバーで備蓄水対策するならポータブルボトルスタンドがおすすめ

オーケンウォーターなら、日常時はウォーターサーバーの水ボトルはローリングストックで飲み水やお料理、赤ちゃんのミルク等でご利用いただきながら、災害時にはポータブルボトルスタンドを使って電源が使えない場合でもボトルの水をそのまま常温水として使うことが可能です。

ポータブルボトルスタンドの詳細はこちら→ポータブルボトルスタンド販売ページ